|

|

Последнее обновление

|

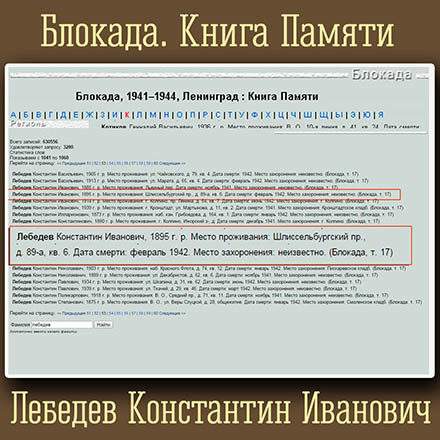

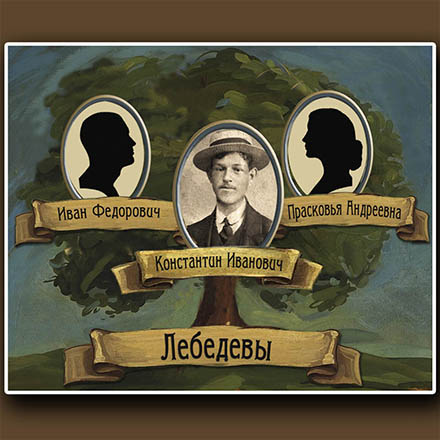

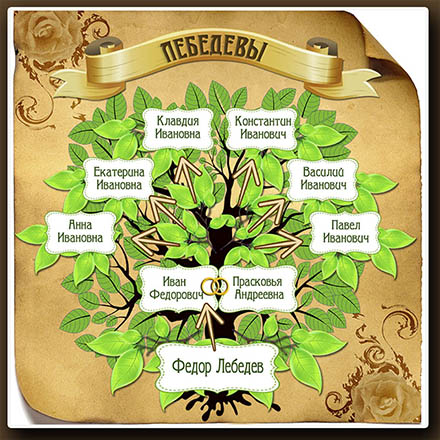

ЛЕБЕДЕВ Константин Иванович |

Этот зал посвящен моему дедушке, отцу моей мамы Елены Константиновны - Константину Ивановичу Лебедеву. Я его никогда не видела, потому что он погиб в блокаду в осажденном Ленинграде. Его, как и многих ленинградцев, убил голод. Его вдова никогда больше не вышла замуж, никто не мог сравниться с ее любимым мужем...

|

|

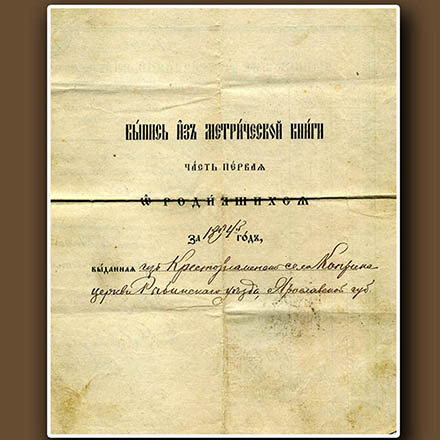

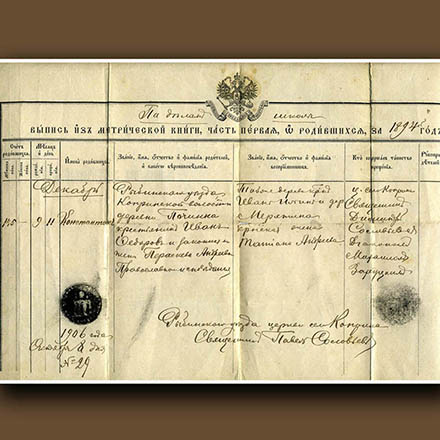

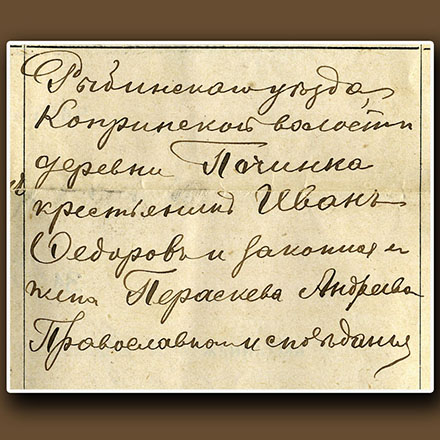

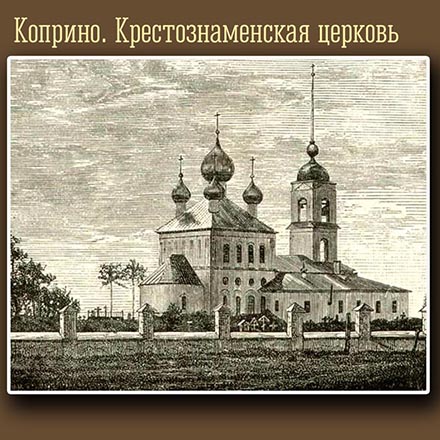

ЛЕБЕДЕВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ (9.12.1894 -29.01.1942) НаверхКонстантин Иванович Лебедев (мой дедушка по материнской линии) родился в Деревне Починка Копринской волости Рыбинского уезда Ярославской губернии. Имена его родителей я узнала из чудесным образом сохранившейся выписки из метрической книги. Эта выписка была сделана в Крестознаменской церкви села Коприно Рыбинского уезда Ярославской губернии. |

|

Родители НаверхСогласно выписке - родителями Константина Ивановича являлись - Иван Федорович и Пераскева Андреевна. |

|

У Ивана Федоровича и Прасковьи Андреевны родилось 6 детей - три мальчика и три девочки. Это те дети, о которых смогла рассказать моя мама - Елена Константиновна. Но в те времена выживали далеко не все малыши, поэтому, сколько на самом деле их было - теперь уже узнать не представляется возможным. Итак, дети Лебедевых: |

Село коприно НаверхСело Коприно Рыбинского уезда Ярославской губернии впервые упоминается в писцовых книгах под 1544/45 годом. Владелец вотчины Коприно князь Иван Васильевич Третьяк Ушатый передал ее по духовному завещанию Троице-Сергиеву монастырю; жители занимались рыбной ловлей. После открытия в 1709 году Вышневолоцкой системы копринские селяне пошли в бурлаки и коногоны. В 1870 недалеко от Коприна Волгу пересекла железнодорожная магистраль Санкт-Петербург-Рыбинск. Некогда село Коприно было весьма успешным экономическим проектом. В 1869 г. брат знаменитого художника Василия Верещагина Николай и Владимир Бландов, предприниматель и купец, привезли в Коприно идею создания сыродельни. Проект оказался удачным, и к началу Первой мировой войны в селе работало 6 артельных сырзаводов и 3 частных. Имелись общеобразовательная школа, библиотека, народный театр, музей истории села, дружина Императорского пожарного общества, Общество разумных развлечений. |

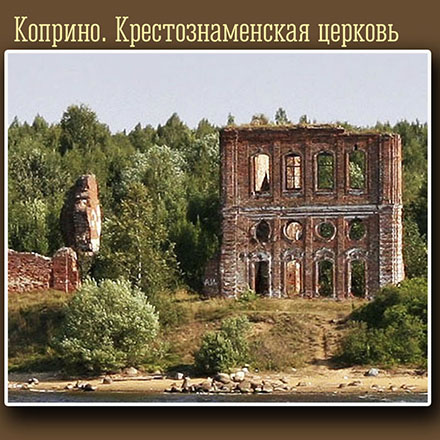

Церковь Знамения Честного Креста Господня в Коприно Наверх

Церковь в селе Коприно (Обиходные названия - Крестознаменская церковь; Знаменская церковь) построена в 1787 году в стиле барокко - на месте деревянного храма-предшественника (деревянной церкви Знамения Честного Креста. ), упомянутого в документах еще в 1545 году. В 1690 г. была построена уже другая церковь, тоже деревянная, с приделами святителя Николая и преподобного Сергия Радонежского. Церковь в селе Коприно основана в 1787 году и была его главной достопримечательностью. Кирпичная трёхпрестольная церковь с Никольским и Сергиевским приделами, построена на средства прихожан. Размеры здания Церкви для волостного масштаба — поразительные. Храм пятиглавый, имел высокую колокольню, с "петербургским" шпилем, на ней семь колоколов. Главный колокол — "Большой благовест" (вес 332 пуда 32 фунта) - отливался в самом Коприно на Горюшкином поле приглашенным из Ярославля мастером. Звуки "Большого благовеста" в тихую погоду были слышны на восемь-десять километров. В храме было три престола, главный престолЧестного Животворящего Креста Господня, во имя которого и освящена церковь.В приход храма входило около 50 поселений. Данный храм возводился не на пустом месте, в Писцовой книге 16 века написано: "...в Ярославском уезде... лета 7053 г. (1545г.) с. Коприно, на р. Волге, а в селе храм Знаменье честнаго креста, вверх, древян; а церковное строение, образы, и книги, и ризы, и свечи мирское, а колокола приклад троетцкого крестьянина с. Коприна дер. Мирятины Фетки Яковлева..." Т.е. уже в 1545 году существовала церковь с похожим названием.

У этого великолепного храма печальная судьба. В 1920-х он был закрыт. Разрушение церкви началось в 30-х годах 20 века. Был репрессирован и выслан Священник Ф.А. Виноградов, а древнее село в 1941 г. – затоплено Рыбинским водохранилищем. Осенью 1935 года сняли колокола. На место падения "Большого благовеста" предварительно набросали кучу камней, чтобы он разбился при падении. Но колокол только дал трещину! Колокола все-таки разбили на куски и увезли в Рыбинск. Позже взорвали колокольню, а здание церкви передали бумажной фабрике для строительства. Но кирпичи и их связка оказались настолько крепкими, что использовать их на стройке так и не пришлось. Постепенно жители соседних деревень растащили ограды, и часть фундамента. А впоследствии Рыбинским водохранилищем началось разрушение берегов у села Коприно и у церкви с кладбищем. Также разрушению сопутствовали разливы водохранилища и непогода. |

Совсем недавно увидела в интернете фотографию восстанавливаемой церкви. Это очень радостное известие. Храм возвращается к жизни спустя десятилетия. |

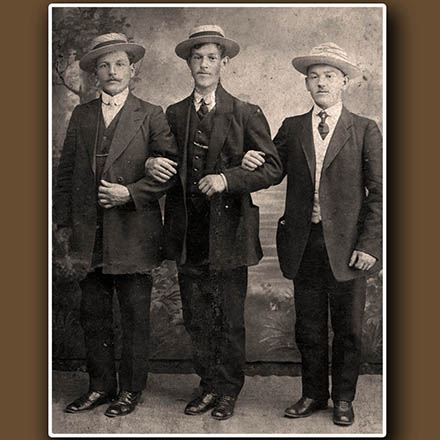

Братья - Павел и Василий Наверх

Сохранилась очень интересная и колоритная фотография молодого Константина Ивановича (он на фотографии в центре), где он изображен вместе с двумя братьями - Павлом (слева) и Василием (справа). Фотография была сильно треснута посередине, хорошо, что есть компьютерные технологии, и удалось ее восстановить. Отец братьев числился крестьянином. Но судя по костюмам братьев, вероятно, достаток в семье был. Одеты модно, все в шляпах и с очень интеллектуальными лицами. Высокий интересный видный брюнет с «гитлеровскими» усиками - так вспоминала моя мама Константина Ивановича. Она очень любила своего отца, вспоминала с огромной теплотой. Образование Константин Иванович получил только начальное - школа. В интернете нашла сведения только об одной школе в то время. "В 1902 году была построена школа в с. Коприно на средства В.П. Шатаевой в возмещение ее долга В.И. Бландову." |

|

Вероисповедание - православное, в то время не могло быть как-то по-другому. Участвовал в 1 Мировой войне, где потерял зубы (верхняя челюсть была вставная) |

брат - Василий Иванович (1891 -1956) Наверх

Среднего роста, блондин, нормального телосложения. Медлительный. Потомственный железнодорожник Перед войной попал ваварию и потерял руку. |

Лебедева Альвина Яновна, 1889 г. р. Место проживания: Кирочная ул., д. 11, кв. 4. Дата смерти: март 1943. Место захоронения: Пискаревское кладб. (Блокада, т. 17) |

брат - Павел Иванович Наверх

|

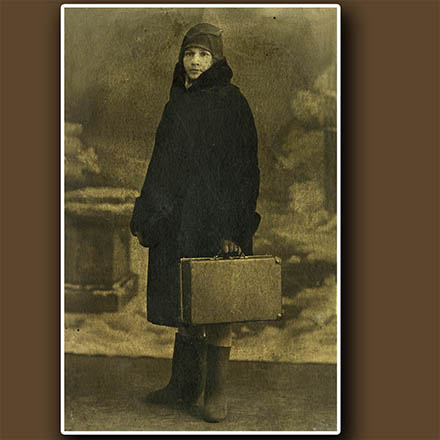

Сестра - Лебедева Екатерина Ивановна (1894< -1942) Наверх

Лебедева Екатерина Ивановна - сестра Константина, Ивана и Павла Лебедевых, крестная моей мамы - Лебедевой Елены Константиновны. Очень симпатичная, стройная, среднего роста. Жила Екатерина Ивановна на Васильевском острове, в районе 27 линии. Дома у них жил ежик, о чем с восторгом вспоминала моя мама. Естественно, что для детей - это огромная радость - живое существо. Мама (моя) ее очень хвалила, рассказывала, что она была очень хорошая, веселая, радостная, очень гостепиимная. Она очень дружила с братом - Константином и часто обе семьи бывали друг у друга в гостях. У нее была дочь Ольга и внучка. |

|

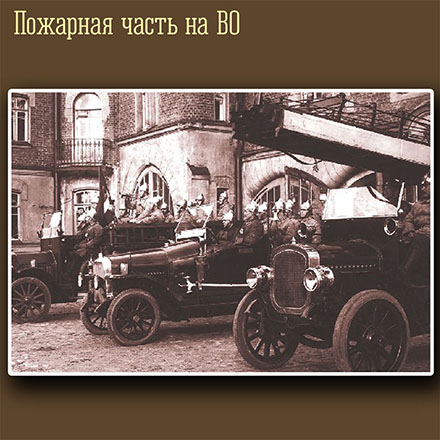

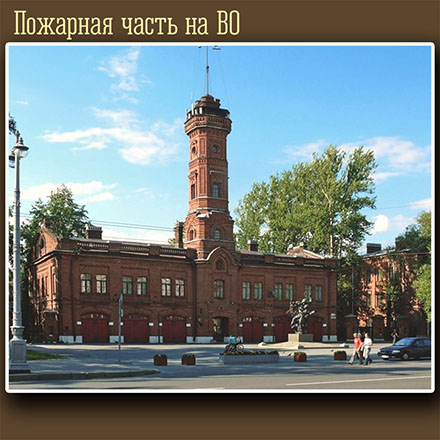

Муж Екатерины Ивановны работал на пожарной части. Примерно в середине Большого проспекта Васильевского острова находится примечательная 9-я Пожарная часть, построенная в 1882–1884 годах. До середины XIX этот участок на Большом проспекте Васильевского острова являлся частью так называемого Смоленского поля. В 1882 году Городская дума приняла решение строить здесь новые здания для полицейского управления и пожарной части команды Васильевского острова. Здание выстроили на новом месте по проекту В.Г. Шаламова, который тогда был архитектором Васильевской и Петербургской частей. |

Участок разделили на три двора: вдоль Большого проспекта — для «пожарного здания», угловой — для «полицейского здания», по 21-й линии — для «арестного здания». На первом этаже здания пожарной части (Большой пр. ВО, 73), слева и справа от входа, находились «трубные» (помещения для формирования пожарного обоза), комната для сушки пожарных рукавов, цейхгауз, столовая, кухня и телеграф. На втором этаже находились казармы пожарных и квартиры брандмейстера и его помощника. Сейчас в этих окнах можно рассмотреть фигурки пожарных, уютно расположившиеся на подоконниках. |

1926 - Женитьба. Лебедева Мария Семеновна НаверхУ Константина Ивановича была уже невеста, которая нравилась его матери. Девушка, молоденькая, естественно, что по тем меркам это была правильная партия для холостяка. Но этот брак разрушил случай. Однажды он пришел в гости к отцу Цветковой Анны, это была дальняя родственница Марии Колодезниковой (а точнее троюродная сестра). Увидев Марию, он без памяти влюбился. Очень властная и строгая мать Константина, Прасковья Андреевна, категорически была против этого брака. Еще бы - вместо молоденькой чистой девушки - взять в жены вдову с ребенком. Но никакие уговоры и запреты не помогли. Как рассказывала потом мама (моя) "два раза встретились, на третий - расписались". Дочь марии от первого брака - Женя, к тому времени уже стала подростком. Она не давала своей совсем молодой матери ни за кого выйти замуж, а тут сама выбрала себе отчима. Вот так в 1926-м году Мария Семеновна вышла замуж за Константина Ивановича Лебедева. Его мать была против брака, но после того, как родилась дочь Елена – простила. |

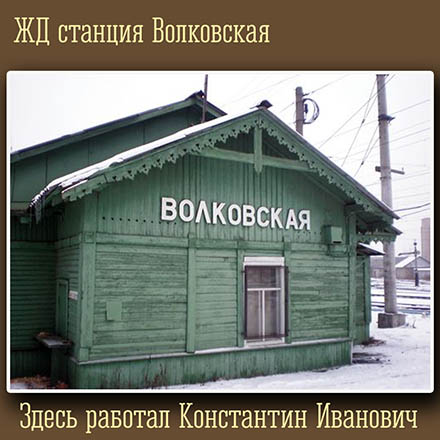

Работа на железной дороге Наверх

Константин Иванович всю свою жизнь Всю проработал на железной дороге, сначала дежурным по станции, потом диспетчером на станции Волковская. В 1934г. за хорошую работу был награжден карманными часами. |

ВОСПОМИНАНИЯ ДОЧЕРИ - Лебедевой Е.К. НаверхЛетом жили на даче в Толмачево, Ушаках, Сиверской (снимали дачу). Был очень рукодельный, сам подшивал валенки, чинил обувь. Делал полочки, любую мелочь, утварь, отделывал квартиру. Никогда не повышал голоса, жил с женой «как в сказке», после его смерти его вдова так больше замуж и не вышла (со слов его дочери – Курочкиной Е.К.). «Имел очень хороший слух, сам играл на баяне, не зная нот. Любил посещать филармонию, а потом по слуху наигрывал на баяне услышанные мелодии. Любил велосипед, часто катался с дочкой по городу в Невском районе и по правому берегу Невы. Очень любили принимать гостей: играли на инструментах, танцевали, пели, устраивали игры, хороводы».

Константин Иванович умер в блокаду, не пережил голода. Мама рассказывала, как жена Константина Ивановича (ее мама) несколько дней не могла расстаться с ним, приходила на кухню, где лежал уже умерший муж, рассчесывала ему волосы, разговаривала с ним... Стоял такой холод, что с телом ничего не происходило... Эти воспоминания всю жизнь преследовали ее... |

| Copyright © 2023 tapenik.ru |